“你是我的眼”:陈寅恪与晚年助手黄萱的合作往事

- 股票

- 2025-04-07 11:17:04

- 22

1964年4月29日,陈寅恪在《关于黄萱先生的工作鉴定意见》中写道:“总而言之,我之尚能补正旧稿,撰著新文,均由黄先生之助力。若非她帮助我便为完全废人,一事无成矣。”

黄萱与陈寅恪相差20岁,合作近14年。关于这段往事,广东行政学院张求会教授与厦门大学人文学院谢泳教授于3月29日在外图厦门书城展开对谈,探讨黄萱与陈寅恪的合作关系及其学术遗产。澎湃新闻·私家历史择其精要,整理成文,以飨读者。

活动现场

张求会:黄萱女士之所以能够被外界所知,还要感谢陆键东老师的《陈寅恪的最后二十年》。这本书是陈寅恪研究领域中里程碑式的著作。也是因为这本书,黄萱女士第一次走进大众视野,我们才知道陈寅恪晚年身边有这样一位除夫人之外知己一样的女士。

我认为,黄萱女士跟陈寅恪的关系可以概括为两点:第一,他们年龄相差20岁,我称为“忘年知己”;第二,他们是重要的合作者,两人彼此尊重、彼此信任、彼此成就。

其实,外界对黄萱女士为陈先生提供教学科研的助手作用,以及黄萱女士自身的科研水平,一直是存在争议的。期待新的材料出现,解开其中的谜团。

我们知道,汪篯先生在1946年到1948年之间在清华大学给陈先生做过助手。当时他还没成家,就住在陈先生家里面,是真正的“入室”弟子。陈流求、小彭、美延三姐妹在《也同欢乐也同愁:忆父亲陈寅恪母亲唐筼》这本书里讲到:“汪先生住我家教室黑板后面,用布帘隔开的小间里。”

《陈寅恪的最后二十年》披露:1953年,汪篯带着中国科学院院长郭沫若和副院长李四光的两封信,满怀希望地从北京赶到广州,想将陈先生迎请到北京任职。陈先生一家人对他还是一样地亲热,让他住在家里。后来谈崩了,不欢而散,陈先生下了逐客令。这才有了1953年11月22日早上那封著名的信——陈寅恪口述、汪篯笔录的《对科学院的答复》。黄萱称陈寅恪暮年膑足失明坚持写作是“惊天地、泣鬼神”,其实更加惊世骇俗的是这封信。值得一提的是,在那个星期天的早上,现场有五个人:除陈寅恪、汪篯外,还有唐筼、冼玉清和黄萱。黄萱担任兼任助教才一年,就能获得陈寅恪如此信任,所以我称她为陈寅恪的“忘年知己”。

汪篯这一次待在陈家,除了劝说老师,还观摩了黄萱为陈先生提供教学科研服务的场景。因为汪篯的学历、文史素养、专业知识比家庭主妇出身的黄萱都高出不止一个台阶,所以,汪篯回去告诉同门说,现在陈先生的工作效果不如以前。

陆键东老师在书里特别介绍了黄萱从不适应到慢慢适应的过程。这个刚刚走出家门且年过四十的普通女子,要完成角色转换——从一个妻子、母亲,变成陈寅恪这样一位大师中的大师、教授中的教授的著名学者的助手,确实是战战兢兢的。书里介绍说,黄萱年幼时在娘家接受过五年的文史培养。尽管如此,但跟汪篯这样的北大文科研究所出身的专业人士相比,还是不太一样。所以汪篯才会说黄萱为陈先生当助手,工作效果不如王永兴、陈庆华等之前的专业助手。此外,陈寅恪说话的口音,黄萱一开始也不太适应。好在陈先生特别有耐心、有办法,有时候还会在小黑板上写出来,让黄萱抄下来。这样,慢慢地一点一点打消了黄萱的顾虑,越到后面就越顺畅。

张求会教授

中山大学陈寅恪故居的二楼走廊上陈列着一幅照片,拍摄于1957年3月8日,反映的正是陈寅恪、黄萱合作开展研究的场景。文字说明来源于黄萱的回忆:“陈先生因出入不便,就在寓中的走廊上课及做研究工作。他起床较晚,工作的时间是每星期五、六上午九时到下午一时半,每天早上我上楼后还来不及坐下,他便把当天的工作安排给我。例如:应查关于他的教学或研究的材料的某书某句,论文中的某段某句要修改或移置等等。他说:‘晚上想到的问题,若不快点交代出来,记在脑子里是很辛苦的。’以陈先生当时的健康情况,倘无一种巨大的坚毅精神,是不可能坚持教学和研究工作的。他曾说:‘人家必会以为我清闲得很,怎能知道我是日日夜夜在想问题,准备教学和做研究工作的。’”

蒋天枢先生七八十年代接受陈家姊妹的委托,把陈先生的著作整理出来。他放下自己的研究工作,一门心思整理老师的著作,完成了一个壮举。另外他也想把陈先生的家族文献整理一番,包括陈寅恪的祖父、父亲、兄弟的各类文字,尽量放在与《陈寅恪文集》配套的《陈寅恪先生编年事辑》中。为此,他向陈先生的三个女儿、侄子、侄女,助手黄萱,还有像刘节、胡守为这些陈先生在中大的同事多方求证,收集材料。

陈寅恪的侄女、陈隆恪的女儿陈小从,委托我整理蒋天枢先生在20世纪70年代末、80年代初写给她的64封书信。陈小从女士当时只给我提了一个条件——在她身后才能发表。我后来明白了,这里面涉及对一些亲友的评价,老人家不希望引发不必要的误解或纠纷。但这批信的史料价值确实很高,不公开实在可惜。权衡之下,她才提出了这样的条件。按照她的要求,我在她去世后第二年,才在2018年春季号《中国文化》上发表了《蒋天枢致陈小从未刊信札辑注》。

这64封信中,有两封跟黄萱女士直接相关,一封写于1980年4月8日,另一封写于同年4月12日。陈寅恪生前曾希望黄萱写一篇文章谈谈他是“如何做科学研究”的。黄萱如实回答:“陈先生,真对不起,你的东西我实在没学到手。”陈寅恪只好说:“没有学到,那就好了,免得中我的毒。”这件事让黄萱一直深感愧疚。后来在蒋天枢的鼓励下,黄萱打消种种顾虑,鼓起勇气,抱着赎罪的心态,撰写了一份回忆录。蒋天枢原来打算把这份回忆录附在《陈寅恪先生编年事辑》里,为了慎重起见,他把这份回忆录给了几个相熟的朋友看,几个朋友都说“其中错误百出”,不足以代表陈先生本人的语言或观点。所以,尽管陈封怀(陈寅恪的侄儿)很欣赏黄萱的回忆录,蒋天枢考虑再三,还是“决定全部删掉”。我们今天看到的1981年版《陈寅恪先生编年事辑》和1997年增订本都没有黄萱回忆录的全文。尚未整理出版的黄萱遗稿,有没有类似的文字,值得期待。

最后,我想在这里念一下1964年4月29日由陈寅恪口述、唐筼代笔的《关于黄萱先生的工作鉴定意见》,向黄萱女士的在天之灵表示致敬。

“一、工作态度极好,帮助我工作将近十二年之久,勤力无间,始终不懈,最为难得。”

(这是1964年4月写的。从1952年11月算起,黄萱为陈寅恪当助手接近14年。直到1966年7月政治风暴加剧之后,黄萱没办法去陈家工作了。陈先生跟黄萱女士都是大家庭中走出来的旧派人,同声相应、同气相求,这种彼此的尊重、信任是非常难得的。比如说,黄萱虽然比陈寅恪小20岁,但他一直要求女儿们称黄萱为“周伯母”。又比如,1953年,黄萱的丈夫周寿恺告诉汪篯:“陈愿意找黄萱做助手,大概是她不会将陈平时的言行往外传。”)

“二、学术程度甚高,因我所要查要听之资料全是中国古文古书,极少有句逗,即偶有之亦多错误。黄萱先生随意念读,毫不费力。又如中国词曲长短句亦能随意诵读,协合韵律。凡此数点聊举为例证,其他可以推见。斯皆不易求之于一般助教中也。”

(汪篯说陈先生工作效果不如以前,蒋天枢先生几个朋友说回忆录错误百出,但陈先生当年郑重写下的评语有“学术程度甚高”几个字。当然,不排除在写给组织看的鉴定意见里可能会稍微拔高,但我相信,无论如何,黄萱的文史功底不会差,因为陈寅恪举的事例都很实在,最考验功夫。大家想一想,一个家庭主妇出身、年过四旬的女子,能够迅速跟上陈先生的工作要求,其间还不断进修。如黄萱的儿子回忆说,陈寅恪让黄萱找一句话的出处,黄萱找到了,仍要将全书看一遍,以便更深地理解陈寅恪的思路。这就是一种研究,而不是简单地提供帮助。所以,我认为陈先生讲的“学术程度甚高”不是溢美之词,而是有充分依据的。)

“三、黄萱先生又能代为独立自找材料,并能贡献意见修改我的著作缺点及文字不妥之处,此点尤为难得。”

(陈先生最后还有一段小结:)

“总而言之,我之尚能补正旧稿,撰著新文,均由黄先生之助力。若非她帮助,我便为完全废人,一事无成矣。上列三条,字字真实,决非虚语。希望现在组织并同时或后来读我著作者,深加注意是幸。”

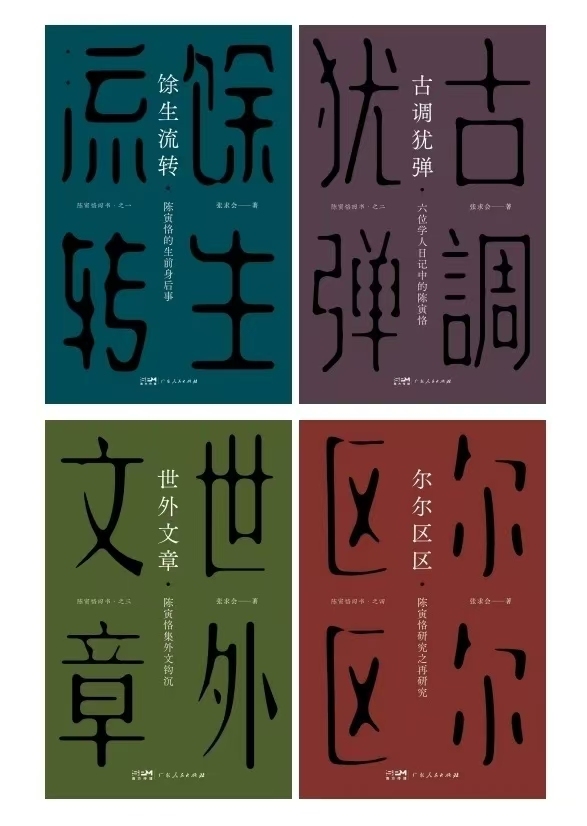

张求会著《陈寅恪四书》,广东人民出版社,2025年1月

谢泳:我接着张老师的话,再简单说一下黄萱的事。黄萱小时候住在鼓浪屿。鼓浪屿有一个地方名士,叫贺仲禹,黄萱跟着他学习。黄萱的父亲是鼓浪屿的首富黄奕住,家里可能请了不止一个老师,所以虽然没有上过学,但她的古代文化修养是没有问题的。黄萱的后代将她的遗物先后两次捐给了厦门图书馆。据我初步了解,值钱的书都没有陈列,我能见到的多是常见书和工具书。如果想要了解陈先生怎么做学问,那它们就是重要的辅助资料。黄萱遗物中意义最大的是12本手写笔记,里面还夹有不少随手写的便条,这个很宝贵。这些笔记,说实话,做两篇博士论文都够了。

谢泳教授

研究陈寅恪的论说派学者,一般不太会常年不懈追踪陈先生的史料,多是在已有史料上进行阐释。像张求会老师这样完全从第一手资料、而且带着问题意识去追根溯源的,是纯粹的考据派,像他这样做陈寅恪研究的,我感觉全国有“五个半”人。这30年来,研究陈寅恪的多数新问题和新史料,可以说多是这“五个半”人发现的。如果你要研究陈寅恪,看这“五个半”人的书,基本上就了解了。

我来一一介绍:首先是张求会;然后是同在广州的胡文辉;南昌的刘经富;杭州的刘克敌;第五个是陆键东,他比较低调;剩下那半个人是在下,因为我只对他晚年的诗比较留意,我关注了十几年。

陈先生说过:“诗若不是有两个意思,便不是好诗。”这句话也是黄萱披露的,陈先生有这个自觉意识,他也这样做,这就导致了陈先生的诗需要笺释,才看得明白,胡文辉在这方面取得了很大成就。我本人也对陈诗笺释很感兴趣,做过一些探索,出过一个小册子。陈先生晚年是盲人,特别喜欢听广播。所有的报纸和学术杂志都有人给他念,从头版一直念到最后。他的诗往往有对现实的观照,很多时候都和当时发生的具体事件直接相关。比如说《贫女》这首诗,胡文辉认为是批评“统购统销”政策,我以前认为是讽刺陆侃如、冯沅君夫妇修改旧作《中国诗史》以迎合新时代,后来又觉得也有可能是指刘开荣(陈寅恪在燕京大学指导过的研究生)再版《唐代小说研究》时,大量删除和陈寅恪相关的文字,而且致谢了与本书无关的学者,但没有谢陈先生。当然,这些都只是猜测,以后还需要更多的材料作为推测的证据。关于陈寅恪研究,各位不要迷信什么名校学者。

我刚才说的这五位做陈寅恪研究的学者,他们都比较注重收集材料,做的大部分工作都属于考据,而不是空泛的阐释研究。现在研究鲁迅的书,肯定百倍于鲁迅自己写的书。其实我们这个时代的人即使有再多的思想,也很难把鲁迅的思想都猜透,这方面的研究,多是大而无当,我注六经而已,而考据最后是靠得住的。像张老师的《陈寅恪四书》就靠得住,如果你要了解陈寅恪,我就推荐这套书。它肯定能让你了解到陈先生的生平和学术中最真实的史料。我始终觉得做研究应该先把一些事实搞清楚,至于你想怎么判断,那是另外一回事。

有话要说...